B2B製造業向けSaaS 提供型コンフィグレータ「Fleacia CPQ」の特徴と活用提案

- 小林将人 .

- 2 日前

- 読了時間: 10分

株式会社ワイ・ディ・シー 平石 隆洋

ひらいし たかひろ:シニアシステムアーキテクト

※寄稿当時の社名は「株式会社ワイ・ディ・シー」ですが、現在は「フューチャーアーティザン株式会社」に社名変更されています。

※本コラムは、月刊「機械設計」2023年8月号掲載記事を原文のまま掲載しています。

目次

「Fleacia(フリーシア)CPQ」は、B2B製造業に 特化して開発されたSaaS提供型のコンフィグレータである。b2b製造業向けsaas-提供型コンフィグレータ「fleacia-cpq」の特徴と活用提案本事例では、われわれのサービスを 紹介しながら、個別受注型製造業に求められるコンフィグレータについて広く論じたい。

コンセプト~B2B 製造業が目指すべきコンフィグレータ活用の姿

1 .効率化だけでは失敗するコンフィグレータ導入

コンフィグレータは、販売する製品・オプションを構成するIT システムとして1980 年代頃に登場し、欧米では早くから活用が進んでいる。一方、日本では、相対的に活用が進んでおらず、営業や設計の現場の力を重視し、人を育てるというアプローチをとってきた。これは、高度で多様な顧客要求にも応えられる日本製造業のカスタム対応力の強さに起因し、その複雑さを単純にIT化できないからである。そのような中、マスカスタマイゼーションに代表されるさらなる個別要求への対応や、新市場・海外にも販売を広げて売上拡大を目指さなければならないビジネス上の要請と、少子高齢化や熟練技術者の引退を背景に、より困難になっていく人材確保や技術伝承・育成といったリソース上の課題を解消するため、DXという言葉とともに改めてコンフィグレータが注目を集めている。

このコンフィグレータ導入のアプローチで間違ってはいけないのは、ITによるビジネス効率だけを指向してはならないということだ。ITを適用するために販売できるプロダクトを単純化し、カスタム対応力を落としては導入に失敗する。日本製造業の強みを失ってはビジネスで勝てないばかりか、要求に応えるためにシステム外で個別対応をすることになり、かえって業務が複雑になり本末転倒の結果を招いてしまう。

2 .カスタム対応力の源泉~コンフィグレータはモノの標準化にあらず

コンフィグレータは、基幹システムとの整合に焦点が置かれた製品構成のバックエンドツールを源流にしている。90年代になるとSFAの普及とともに営業の提案・見積もりにもフォーカスし、2010 年にはCPQ(Configure 構成、Price 価格、Quote 見積の頭文字)という概念に発展する(以下、コンフィグレータを含め「CPQ」と呼ぶ)。こうした背景からCPQと聞くと、「自社のプロダクト(モノ、製品構成)は複雑で標準化できないからCPQは導入できない」、「導入にはプロダクトを標準化してから」と考えられがちである。

しかしわれわれは、そうした複雑なプロダクトの製造業こそCPQを導入すべきであり、プロダクトを整理する前から始めることができるし、むしろ、始めるべきだと考える。なぜならば、プロダ クトが複雑なほど、顧客からの引き合いから見積もり、さらに受注できる仕様に確定させるまでの プロセスは、営業だけでなく、設計、生産も関与 しながら属人的で時間のかかる作業になるからである。この顧客と仕様をつくり込むカスタマイズ のプロセスを組織的にマネジメントし、CPQで標準化、支援することができれば、カスタム対応力 を落とさずに設計の効率化、現有リソースでの売上拡大を実現できる。

つまり、CPQで取り組むべきは、プロダクトを 標準化し、その選択を検証できるようにして、自社業務を効率化することではない。顧客の要求を詳細化し、製品構成に求める実現可能で整合の取れた仕様を確定していく、カスタマイズのプロセスの標準化を図ることが、B2B製造業が目指すべきCPQ活用の姿である。これら高いスキルを要求 される人依存の最上流の設計プロセスこそ、組織的にマネジメントするべき資産価値の高い見えざる情報資産(図 1)であり、このプロセスを整流化し、標準仕様へ誘導する営業スタイルに変わるこ とで初めて、プロダクトもあるべき標準化を図ることができる。

3 .カスタム対応力とビジネス効率を両立するFleacia CPQ

Fleacia CPQは、このカスタム対応力とビジネス効率を高レベルで両立することをコンセプトにしCPQである。われわれは、設計・販売領域を中心に多くの改革支援を行ってきたが、このコンセプトを実現できる日本製造業のためのCPQが市場に存在しなかったため独自に開発するに至った。

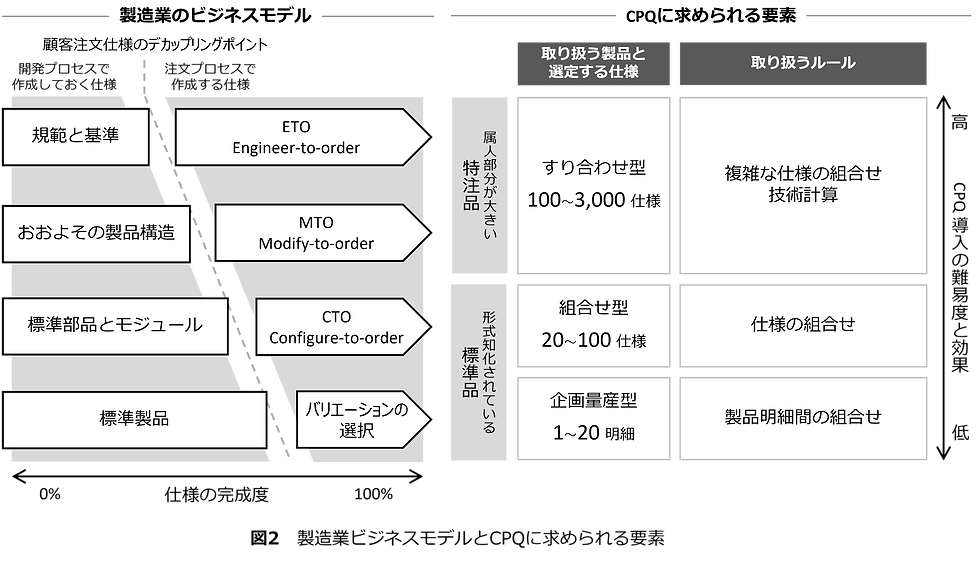

製造業のビジネスモデルとCPQに求められる要素を図2に示す。一般的なCPQは、企画量産型や組合せ型のビジネスをターゲットにしている。これをCPQとして採用するということは、適用するプロダクトのバリエーションを、カタログ製品の組合せやCTOのレベルに落とし込むことを意味する。これでは、本来のカスタム対応力が制限されてしまう。Fleacia CPQは、これを解決するために、すり合わせ型のETO・MTOで求められるカスタムプロセスを、そのままデジタル化できるCPQを指向している。

すり合わせ型のCPQとして、複雑な仕様の組合せ制約や技術計算といった設計ロジックをそのまま扱えるようにすることで、営業や設計の思考プロセスをデジタルに再現することができる。これにより、設計レスで営業スキルによらない顧客アプローチを、若手でも、新市場・海外でも実現できるようになり、リードタイム短縮や業務工数削減といった効率化にとどまらない、受注単価・受注数増といった顧客付加価値を高めるビジネス変革を実現できる。

次章では、このすり合わせ型のCPQを実現するための、Fleacia CPQ の機能の特徴を説明する。

特徴~活用を頓挫させない唯一無二の仕掛け

実は、CPQは、導入に頓挫したり、稼働後に問題をかかえたりすることが多い。われわれも、新規導入だけでなく、そのようなお悩みで顧客から相談をいただくケースも多い。Fleacia CPQは、日本製造業の実際の改革プロジェクトの中で生み出した、こうした課題を解決するノウハウを基につくり上げている。ここで紹介する特徴は、後から補強ができないCPQのコア・アーキテクチャと位置付けて、われわれは集中的な開発投資をしている。

特徴1 .高速な国産の独自開発モデルベースエンジン

すり合わせの設計をデジタルに実現するには、数千・数万オーダー以上の設計諸元値データや技術計算、仕様の複雑な論理演算を、高速に処理する必要が出てくる。これを一律の順序で一括に計算することはできても、営業が顧客にヒアリングするように、対話をしながらさまざまな仕様の決め方で確定しても、整合が取れるよう評価することは実は難しい。仕様を確定するたびに答えが出るのを待たなければならない、計算結果がいつまで経っても返ってこないといった、実用に足る性能が実現できずに、顧客から相談をいただくことがある。

Fleacia CPQでは、こうした処理に特化したモデルベース型ルールエンジンを独自開発している。ルール増加が性能に影響しないよう、ルールの依存関係を分解し必要最小限の範囲で評価する、自律分散型の創発的なアーキテクチャになっている。組合せ結果を評価するのではなく、仕様の組合せを対話的に表現し、何億通りもの受注バリエーションの結果を生成可能である。ルール実行エンジンをゼロから自社開発していることで、導入する顧客の要求をエンジンレベルでチューニングすることもできる。

特徴2 .設計ルールを技術根拠単位でモジュール管理

CPQを利用するとき、営業(または設計)は見積もり・受注する製品を選択するところからCPQの操作が始まる。一般的なCPQは、ここで選択する製品の単位でルールを作成することになる。

これは、至って自然なことのように思われるが、これが引き金となりルールの作成・維持が立ち行かなくなり、顧客から相談をいただくことがある。これには複雑なプロダクトゆえの難しさがある。複雑なプロダクトの設計ルールは、材質などの物性値や係数、特性値に始まり、製品を構成するモジュールごとに仕様を決めるルールが存在し、さらには、規格準拠、法規制。技術だけでなく販売戦略としての選択可否。さまざまな切り口の制約の重ね合わせでルールが構成される。熟練した設計者であれば、この膨大なルールを要求された製品に応じてあっという間に頭の中で取捨選択し、設計プロセスを進めることができる。

CPQではラインナップ上の選ばせたい製品それぞれで、この膨大なルールすべてをひとかたまりのルールとして、重複して作成、管理する必要に迫られる。このルールの二重管理によるコスト負担が大きく、次第にメンテナンスも追いつかなくなり、ルールの鮮度が落ちて無用の長物となってしまうのである。ある特定の仕様に対するルールも、CPQを動作させるために、別の根拠、切り口であっても1カ所に混ぜ込んで登録が必要になる。後から見ても、その正しい変更方法がわからなくなり、誤って重大な仕様不備を引き起こしてしまうこともある。

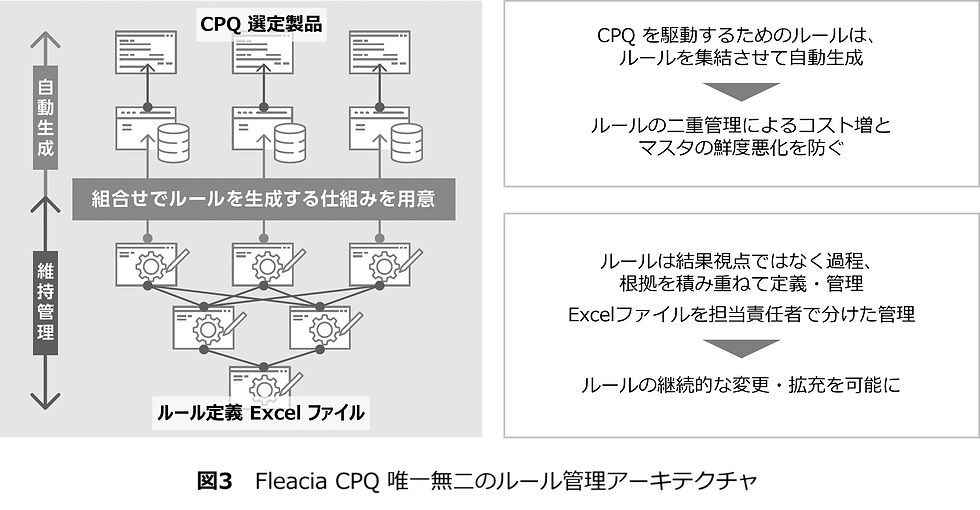

Fleacia CPQではこの問題を解決するため、本来の設計の技術根拠単位でルールのメンテナンスを行い、システム側がルールを自動的に重ね合わせる唯一無二のアーキテクチャを備えている(図3)。仕様の排他条件を根拠単位で定義したり、技術計算による設計プロセスを順序立てて定義したり、既存の技術文書と同じ粒度でルール・メンテナンスを指向できるような仕掛けがある。製品をまたがる共通の基礎技術は別の設計組織で、販売戦略はマーケティング組織でと、担当を分けてメンテナンスしたり、モジュール化したルールを組み合わせて、多様な製品バリエーションやシステムソリューションに仕立て上げて、幅広いラインナップに展開したりすることもできる。

特徴3.スモールに始めて現場でルールを拡充

CPQを構築したものの活用範囲を広げられていない。CPQは検討したいがベテランの時間が確保できずに始めることができない。そういった顧客の声をお聞きすることがある。これはCPQの肝になるルール作成に、そのシステムの専門家の支援が必要で、基幹システムなどと同じくプロジェクト型で時間をとったアプローチが必要になることに起因している。

Fleacia CPQには、スモールに始めて現場で改善活動をするように、ルールの拡充を継続できる仕掛けがある。例えば、営業から設計への見積依頼のフォームにCPQを適用し、手元の工数削減を実現しながら、設計のプロセスへ、営業のプロセスへ徐々に活用範囲を広げるアプローチができる。

その仕掛けの一つとして、ルールのメンテナンスを、専門的な編集画面ではなく、ユーザーフレンドリーにExcel ファイルでできるようにしている。現場の設計、営業、マーケティングなど関係者が自分たちの手で、システムの専任担当者に頼ることなく、システム開発もなしに、ルールを更新することができる。重要なのは、これがExcelを介したCPQへの情報入力ではなく、Excel ファイルそのものがルールになることである。

実際の活用事例では、定義したルールをCPQのためのデータとして扱うのではなく、設計根拠を記した文書として補足文書をExcel ファイルに加筆して、これを正式な設計文書としてPLMで文書管理し、製品企画・設計段階からの成果物や、技術伝承の文書としても活用いただくケースがある。加えて、ルールが変わっても、既存の見積データを適切に復元する機能など、ルールは継続して拡充されることを前提とした各種機能を備えている。

B2B 製造業のコンフィグレータ導入のすすめ

ここまで述べたとおりCPQは、B2B製造業にとっては失敗することも多い難易度の高いソリューションである。事業規模が大きい一部のリーダー企業のトップが覚悟しなければ投資も難しく、実際にわれわれもそうした大きな改革プロジェクトの中で、数年の期間と相応の投資をする導入を支援してきた。

当社は、日本製造業がグローバル競争の中で1 社でも多く勝ち残るために、必要な高付加価値サービスを提供することを、われわれの存在意義として掲げている。だからこそ、日本製造業の多くの皆さまがCPQ導入を始められるように、長年のノウハウをFleacia CPQという形にして、低い導入コストでスモールスタートできるSaaS で提供することを選んだ。また、SaaS提供することが、各社が独自に投資するのではなく、時代に合わせた機能強化を日本製造業の皆さまに広く還元しながら価値提供することにつながり、1 社でも多くの日本製造業を支えることになるとわれわれは信じている。

CPQは、一朝一夕に効果を出せるものではないが、日本製造業の置かれるビジネス環境と課題を踏まえると、必要不可欠かつ急務の取組み課題である。だからこそ、ぜひ、最初の一歩を踏み出してほしい。

多品種少量生産への適用も可能なCPQで、

技術伝承と、積極的な提案営業を実現